訪談

Adélaïde de saint Mars : 在這件作品的題目指的是哪一個「起初」?

胡嘉興&趙斐 : 這件作品名為《起初》,正如歌德所言:「起初是行動」 (Am Anfang war die Tat) ,作品的名字意欲展示藝術創作行動中的創世性質,具體來說有三個方面。首先,從2021年3月19日以來,冰島格爾丁達魯爾峽谷持續至今的火山噴發是一個有創世性質的事件。當冰島人安靜地聚集在火山現場,觀看著這片腳下的土地正在生成,他們明白眼前的風景正是如此被創造、毀滅而又重塑。這次火山的持續噴發猶如大自然的一次盛大的節慶,人們滿懷愉悅地歡聚在創世現場,參與著「原初時間的迸發」。在此意義上,作品的「起初」意味著世界與時間的起初。

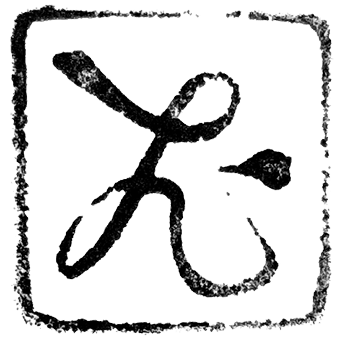

岩漿迸發的聲音被趙斐收集起來,重新編輯成為大地深處心跳般的聲響,然後將這些轟隆巨響放置在法國聖日耳曼森林的一個洞穴中,岩漿湧動的聲音將洞穴轉換成一個可以感知的活著的空間。在這個猶如創世現場的洞穴裡, 胡嘉興的繪畫行為演繹了距今39000年到35500間奧瑞納文化的史前人在肖維洞穴中舉火作畫的場景。這些創造圖像與符號的遠古人類以創作行動將一個原始洞穴轉換成了一個神聖空間,成為人神溝通的能量聚集場域。這件作品因此也指向人的「起初」,正是對圖像和符號的創造行動,讓人從混沌的動物世界分離了出來。

最後,這件作品在愛德華·布朗利博物館內的法拉第籠展出,同時也被其特殊空間重新創造。1890年,愛德華·布朗利(Édouard Branly,1844-1940)教授在巴黎天主教大學任教期間,曾在這個實驗室發明了無線傳導。他在這個被銅版厚厚包圍的密閉空間裡捕捉到了不可見的宇宙能量,並將其轉變成革命性的傳播技術。這件作品與這個無線傳導的「起初」空間交融,也向揭示宇宙能量的愛德華·布朗利致敬。

Emmanuel Lincot : 在題目的選擇上我們有過不少討論。本來我們想用中國神話傳說中的「開天闢地」來命名這件作品,儘管都是描述創世圖景,它與《聖經》所說的「起初是話語」有很不一樣的內涵,它更貼近歌德改寫的「起初是行動」。「起初」總是意味著會有別的事情連鎖發生,這正是我在胡嘉興和趙斐的創作手法中看到的,他們用觀念和行動連續地轉變著不同的時間和空間,這個創作行動因此能生發出無止境的行動。作品名字的選擇也參考了展覽的主題「傳遞」。作品中的神聖之火從人文的曙光傳遞到布朗利的天才發現,也是取名為《起初》的用意之一。

Adélaïde de saint Mars : 你們這次合作有什麼機緣?

胡嘉興&趙斐 : 這件作品是好幾層合作的成果。從冰島格爾丁達魯爾峽谷火山噴發以來,我們就嘗試聯繫了那些親身到現場並錄製了視頻的人,說服他們授權給我們使用錄製的聲音。當然多數人都很樂意傳遞這份參與「創世節慶」的喜悅。趙斐以冰島火山熔岩湧動迸發的聲響創作的聲音裝置,在法國聖日耳曼森林的洞穴中釋放出了強大的時空轉換力,胡嘉興的繪畫行為與火山聲音同時進行,圖像的產生與聲音的延續渾然一體。最終這個聲音和視頻裝置投射在愛德華·布朗利博物館中,轉換這個空間的同時也被其消損。

與策展人Lincot教授的合作亦是水到渠成。我們在觀摩了遠古人類在肖維洞穴中的繪畫之後深受震撼,我們把在現場繪製的素描給他看,並熱切地談論了很多對史前岩畫的新想法。Lincot教授同樣為此著迷,並鼓勵我們用創作將這份其妙的體驗和理論思考結合起來。在他的邀請下,我們參觀了愛德華·布朗利博物館的法拉第籠,並且立刻就被這個空間的質地吸引,我們覺得它很像一個地下洞穴,甚至是一個神聖空間。於是這個合作項目漸漸浮出了水面。

Emmanuel Lincot : 我曾經指導了胡嘉興出色的博士論文研究,尤其對他寫道的中國前文字符號部分的論述印象深刻。但我也認識作為藝術家的胡嘉興,他和同樣作為藝術家和研究者的趙斐一起創作這件作品對我來說亦是合乎情理之事。總所周知,這個展覽項目的一個重要緣由,是要彰顯天主教大學歷史上的傑出人物及其空間記憶。胡嘉興和趙斐的創作不但發掘了法拉第籠的美學和符號學的價值,並且提醒了我們曾經任教於天主教大學的兩位古人類學和史前藝術研究的先驅。這兩位人物分別是神學家和古生物學家德日進(Pierre Teilhard de Chardin),他在中國最早發現了人類化石,是他研究鑒定並確認「北京猿人」頭蓋骨為猿人顱骨,是中國舊石器時代考古學的開拓者和奠基人之一;另一位是亨利•布勒伊(Henri Breuil)神甫,他是法國拉斯科洞穴的發現者,亦是多年的天主教大學加爾默羅研修會(séminaire des Carmes)主持。他的研修會的地點在愛德華·布朗利實驗室的正對面。我感覺這個歷史和語言的多重交錯關係也是這次合作的深層淵源。

Adélaïde de saint Mars : 為什麼用聲音影像作為創作媒介?

胡嘉興&趙斐 : 這件作品相當複雜,因為它同時是一件聲音裝置和圖像裝置。每一個聲音和圖像都是從原初的自然環境採擷而來,甚至可以說,它們從地中湧現,被儀器錄製下來。它們所構成的聲音和圖像在持續轉換時空的過程中成為作品。來自冰島格爾丁達魯爾火山的聲音投放在法國聖日耳曼森林的洞穴中,再與其中的繪畫行為影像記錄相結合,最終在愛德華·布朗利博物館的法拉第籠中完成空間與作品的雙重裝換。持續流變中的聲音和影像讓我們全然置身於藝術創造的世界中。

Emmanuel Lincot : 這件作品呈現出了擬像的儀式價值。正如老普林尼(Pline l’Ancien)所說的,一隻手或一個輪廓的投影,能讓不在場的事物在場。這種可見與不可見之物的關係具有強烈的宗教意味。而愛德華·布朗利也是這段漫長歷史的一個偉大的繼承者。

Adélaïde de saint Mars : 這件作品展示的空間對你們有何象征意義?

胡嘉興&趙斐 : 作品的一個重要靈感就是來自於愛德華·布朗利博物館的空間特殊性。它的法拉第籠是由銅片完全覆蓋起來的。關上門,便從聽覺和視覺上隔絕了外部環境。而身處於這個幽暗密閉的空間裡,你會有一種強烈的重量感,仿佛被一種即將迸裂的密集能量籠罩。作為發明無線傳導技術的實驗室,這個空間對我們來說也是一個能量傳遞的場域。

Emmanuel Lincot : 這個法拉第籠是一個密閉空間,外界的任何訊息都透不進來。因此這個空間對於那些沉思者或者敏於內省的人是特別有啟發性的,《起初》這個作品就是這種沉思的見證。

Adélaïde de saint Mars : 中國和法國在古人類學和考古領域有什麼交流合作的關係?

胡嘉興&趙斐 : 十九世紀末以來,中國和法國在古人類學和考古領域的交流合作是碩果累累的。從1870年起,晚清政府就曾向法國以及其他西方國家派遣留學生學習現代考古方法。法國也有許多文人前往中國做田野考察,尤其是《史記》的譯者沙畹(Édouard Chavannes,1865-1918),他在1908年從中國帶回了大量宗教和墓葬文獻資料,開啟了歐洲現代漢學的先河。中法在考古文化上的相遇還有詩人和考古學家謝閣蘭(Victor Segalen),他在二十世紀初在中國的遊歷過程中,從古碑上感受到了故鄉布列塔尼史前立石同樣的遠古神力。當然還有從敦煌石窟中發現大量珍貴寫本的伯希和(Paul Pelliot,1878-1945)。1916年,中國北洋政府設立地質調查局,在傑出地質學家丁文江(1887-1936)的主持下,匯聚了當時中西方最傑出的一批地質學家和古生物學家,其中就有發現了周口店北京猿人的法國神甫德日進,這對日後中國的古人類學研究產生了深遠影響。

Emmanuel Lincot : 除了這些開拓者的例子,近年來中國和法國在新疆和甘肅這些文化遺產豐厚的地區依然展開考古領域的合作。中國的考古發掘隊未來還將在法國進行田野工作,儘管目前我們還未到這一步。

Adélaïde de saint Mars : 法國史前研究奠基者之一、天主教大學加爾默羅研修會主持亨利•布勒伊神甫,畢生致力於將岩畫藝術推向世人。你們是否將自己看做前者在當代的傳承,或者說用另一種形式讓史前岩畫變得更容易進入?

胡嘉興&趙斐 : 那是當然。我們時常對那些遙遠時代的事物感到痴迷,無論是今天已經蹤影難覓的神話傳說,還是那些依然留存的遠古遺跡,它們其實都與我們當下的生活顯露著絲絲關聯。比如史前人類在洞穴中留下的那些巨幅壁畫,猶如時間深處始終不曾熄滅的幽光,召喚著我們再次走到洞穴里,探尋人類精神的源頭。布勒伊神甫已經在岩畫藝術的探索和傳播上做出了巨大努力,然而這些史前洞穴上的圖像和符號的內涵,對我們大多數人來說都是一個神秘的謎團。我們想通過這次創作彰顯出它們宇宙性的一面。

Emmanuel Lincot : 布勒伊神甫對拉斯科洞穴的發現,對那是的人們來說是一記驚雷。那是上世紀四十年代,法國尚在戰爭的泥潭中。等過了許多年以後,喬治·巴塔耶(Georges Bataille)這樣的大作家為闡釋洞穴岩畫寫下了令人驚歎的文章,但同時也很大程度上以當時的主流想法「發明」了史前藝術。將這些承載了人性初始時光的藝術公之於眾,能夠激發人們重新開始藝術創造。胡嘉興和趙斐是兩位中國藝術家,同時掌握著法國的藝術表達,他們的創作就是這樣一個重新創造的行動,讓我深受感動。

Adélaïde de saint Mars : 對你們來說,史前岩畫對於認識「人」有何意義?

胡嘉興&趙斐 : 史前洞穴中的圖像讓我們看到了遠古的人與其所處的動物世界往往能夠從精神相互轉換。起初,人並非立於世界的中心,人對自然的敬畏之心,儘管夾雜著無知和恐懼,卻是讓他能夠平和地與自然相處的可貴品質。從人類學的視角來看,人可以被定義為會創造和使用圖像符號的動物。史前岩畫的發現,讓我們對人的文化史的認知視野大大推前。儘管滄海桑田,當我們今天面對藝術、社會和生態等重大問題,思考人類的處境和未來的時候,不妨回到幾萬年前,看看先民們如何通過藝術展現對世界和對自己的認識,這或許能給我們帶來不少啓發。

Emmanuel Lincot : 對藝術的追問今天依然是許多哲學思考的核心問題。像法國當代哲學家巴蒂斯特·莫里佐(Baptiste Morizot)或菲利普·德斯科拉(Philippe Descola)所關切的自然/文化、動物語言/人類語言等問題,都離不開對藝術的探討。《起初》這件作品事實上也在這種思考的延續中,儘管綿薄,卻提醒著我們,人對自身的認同,實際上處於一種不停的斷裂和連續性之間搖擺不定的關係中。一百多年前,謝閣蘭對他遇到的中國人有一個很好的定義,他稱他們為「持續的人」。 其實,我們都是持續的人,胡嘉興和趙斐的作品以極大的信念提醒我們這一點。

Adélaïde de saint Mars : 最後,你們想要解構人們對於史前的什麼刻板印象?

胡嘉興&趙斐 : 法國人類考古學家安德烈·勒胡瓦-古漢(André Leroi-Gourhan)曾寫道,史前是一個寬泛的概念,它指的是從人類第一次站立起來,直到文字的誕生讓人開始編織思想的那一大片浩瀚的時空。但其實直到二十世紀,亞馬遜叢林的原住民還在發明文字。文字發明之前所創造的藝術,不管是從時間維度將它劃分為史前藝術,還是為了區別於我們熟悉的主流藝術形態而被籠統地歸納為原始藝術,顯然都不是十分準確。當你看到肖維洞穴裡目前發現人類最早的繪畫和符號,僅僅用技巧生硬、思維純真的「原始野性」,去概括史前藝術家精湛的畫功和深刻的創作動機乃至發達的藝術觀念,這樣的評判未免顯得過於粗淺。又比方說,澳大利亞的原住民至今仍在祖先們畫的神像上以同樣的手法繼續作畫,我們似乎很難說這樣一幅畫作究竟屬於史前還是當下的藝術。這些極具精神性的畫作,以及充滿象徵性的繪畫行動,向我們展示的遠遠不只是藝術本身,而更是一種原初時間的不可抗拒的持續力。

Emmanuel Lincot : 我們在這件作品中看到的並非是對史前及其形象的討論,而更多是對藝術、時間和生死的問題的思考。固然,從古希臘思想家修昔底德(Thucydides,約前460年-約前400年)以來,歐洲的歷史傳統,在書寫自身歷史甚至是對歐洲以外的歷史的書寫中,往往強加以因果等級的觀念;爾後在藝術史上,根據風格史來書寫藝術史的做法,長期以來早已受到人類學的質疑。「原始主義」或「原始藝術」的稱法,只不過是這種歷史觀的兩個例子。然而,這種等級區分法蒙蔽了我們的視野,並讓我們的觀看披上意識形態和價值判斷,這種判斷幾乎無效,有時甚至是危險的。 我認為,從啟發式的角度來看,像「遺存」(比如阿比·瓦爾堡(Aby Warburg)關於nachleben的提法)和「循環」這樣的概念使我們更能夠轉移這種歷史視線,從而回歸到我們渴望重新發現的未知軌跡。

_

致謝Siggi Anton 和 Jakob Vegerfors授權使用他們在冰島格爾丁達魯爾峽谷火山噴發現場錄製的聲音素材。

致謝 ICP: Virginie Grand, Isabella Salburg, Audrey Marguritat, Mustapha Athemani

ICP 通訊: https://www.icp.fr/a-propos-de-licp/actualites/lart-sinvite-a-licp-hu-jiaxing-zhao-fei